授業

授業福丸 由佳教授

専門分野:家族心理学/臨床心理学

ゼミは専門的な知識を深めるだけではなく、主体的に発言や行動する力を養う場です。いろいろなことに挑戦する中で、時に失敗や挫折をすることもあるかもしれません。しかし、これらは卒業後に生きる経験にもなるはずです。積極的に挑戦し、議論し、お互いの違いを許容し合える関係性を築いていってほしいと願っています。

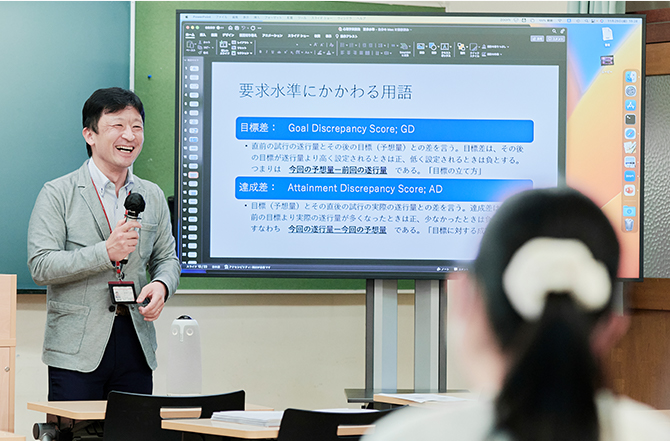

倉澤 寿之教授

専門分野:対人社会心理学、教育工学

従来の性別のとらえ方や思い込みを見直し、セクシュアルマイノリティについての理解を深めます。学生同士のディスカッションなども交えながら、考え方の多様性を身につけていきます。

松田 佳尚教授

専門分野:認知発達心理学、神経科学

赤ちゃんの知覚・認知・運動は胎内で急速に発達します。胎内環境は出生後にも長い期間にわたって影響を及ぼします。本授業では、国内外の様々なデータを調べながら胎児期の健康について考えます。

ゼミ

ゼミ

川島 亜紀子 准教授専門分野 発達心理学/発達精神病理学

子どもの発達や心の健康について、自分の興味を深めながら探究します。それぞれの関心にしたがって、子どもや家族のメンタルヘルス、パーソナリティ、家族関係や子どもの育つ環境など自由に選んだテーマに挑戦し、卒業論文作成に取り組みます。アンケートやインタビュー、観察調査などを通じて得たデータを分析し、考察を行います。研究のプロセスを通じて、「学ぶ楽しさ」を感じながら、将来役立つスキルや考え方を身につけます。

宮田まり子 准教授専門分野 保育学

ゼミでは、地域の園で行われている子育て支援事業やワークショップの活動に参加したり、幼児期での出会いが期待される素材(教材)や道具を使って活動を考えたりするなど、体験的な学びを大切にしています。体験後は、それぞれの気づきを伝え合い、対話を重ねて理解を深めていきます。仲間の、共通したり異なったりする視点や経験を自分の考えと重ねて、新たな学びの目標を見つけていくこともこのゼミの目的の一つになっています。